![]() Am 10. November 1943 wurden vier Lübecker Geistliche, der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink und die katholischen Kapläne Hermann Lange, Eduard Mü̈ller und Johannes Prassek im Hamburger Gefängnis am Holstenglacis mit dem Fallbeil hingerichtet. Der nationalsozialistische Volksgerichtshof hatte sie im Sommer 1943 wegen „Wehrkraftzersetzung, Heimtücke, Feindbegünstigung und Abhören von Feindsendern“ zum Tode verurteilt.

Am 10. November 1943 wurden vier Lübecker Geistliche, der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink und die katholischen Kapläne Hermann Lange, Eduard Mü̈ller und Johannes Prassek im Hamburger Gefängnis am Holstenglacis mit dem Fallbeil hingerichtet. Der nationalsozialistische Volksgerichtshof hatte sie im Sommer 1943 wegen „Wehrkraftzersetzung, Heimtücke, Feindbegünstigung und Abhören von Feindsendern“ zum Tode verurteilt.

„Gleichschaltung“ war ein zentrales Herrschaftsinstrument des nationalsozialistischen Regimes; Schweigen, Gehorsam, Sicheinfügen seine kategorischen Forderungen. Die vier Lübecker Geistlichen widersetzten sich diesem Allmachtsanspruch. Sie erkannten immer klarer den unauflösbaren Widerspruch zwischen dem christlichen Glauben und der rassistischen, atheistischen Ideologie der Nationalsozialisten. Dieser Widerspruch ließ sie nicht mehr schweigen. Sie haben sich nicht herausgehalten und sich ein eigenes Urteil nicht verbieten lassen. Je länger das Unrecht währte, desto verpflichtender wurde für sie das Gebot, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, die mit Terror regierten und einen Vernichtungskrieg begonnen hatten.

Die Vier zeichnet aus, dass sie angesichts der Willkür der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft die trennenden Grenzen der Konfessionen überwanden und zu gemeinsamem Urteil wie zu gemeinsamem Handeln fanden.

Sie hatten ein Vorbild: den Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen. Die Lübecker schrieben die mutigen Predigten des Bischofs ab und verbreiteten sie. Sie empfanden wie viele andere das Befreiende dieser Predigten, die das Schweigen brachen und laut aussprachen, was viele insgeheim dachten, als die Aktion zur Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ anlief, die Ermordung von unschuldigen Geisteskranken.

Die Lübecker Geistlichen haben ihr Widerstehen mit dem Leben bezahlt. Dieses Lebensopfer hat den Krieg nicht abgekürzt und das System nicht ins Wanken gebracht. Aber die Lübecker sind Zeugen einer anderen, einer besseren Welt in einer Welt des Unheils. Sie sind Zeugen der Wahrheit gegen die Lüge, Zeugen der Menschenwürde gegen die Menschenverachtung, Zeugen des Glaubens in einer Zeit, in der Menschen selbstherrlich den Thron Gottes beanspruchen.

In diesem mit ihrem Tod besiegelten Zeugnis sind die Lübecker als Märtyrer untereinander verbunden und für uns heute Vorbild, von dem erneuernde Kraft ausgeht. Sie stehen gemeinsam für die Kirche Jesu Christi, die Unrecht beim Namen nennt, Lüge entschleiert und die Barmherzigkeit Gottes als Quelle des Lebens ehrt.

Zusammen sind sie gestorben. Sie wussten sich vor Gott ungetrennt, „wir sind wie Brüder“, bezeugte Hermann Lange. Als Realität haben sie eine Gemeinschaft erfahren, die Trennendes überwindet. Konfessionelle Grenzen waren für sie sekundär geworden. Das muss für uns heute Orientierung und Ansporn sein, dass wir dem folgen, was sie uns vorgelebt haben an Gemeinschaft im Geist, im Glauben und im Handeln.

Karl Friedrich Stellbrink

![]() Pastor Karl Friedrich Stellbrink ist nicht unumstritten. Er, der als Gegner des NS-Systems verurteilt und hingerichtet wurde, kam als Anhänger dieses Systems 1934 nach Lübeck. Stellbrink unterstützte aus einer deutsch-nationalen Grundhaltung das Programm der NSDAP und hatte 1933 den Machtantritt Adolf Hitlers hoffnungsvoll begrüßt. Dazu wird auch das romantisierte Deutschland-Bild beigetragen haben, das Stellbrink aus der Zeit seines Auslandsdienstes als Pastor deutscher Gemeinden in Brasilien (1921–1929) mitgebracht hatte.

Pastor Karl Friedrich Stellbrink ist nicht unumstritten. Er, der als Gegner des NS-Systems verurteilt und hingerichtet wurde, kam als Anhänger dieses Systems 1934 nach Lübeck. Stellbrink unterstützte aus einer deutsch-nationalen Grundhaltung das Programm der NSDAP und hatte 1933 den Machtantritt Adolf Hitlers hoffnungsvoll begrüßt. Dazu wird auch das romantisierte Deutschland-Bild beigetragen haben, das Stellbrink aus der Zeit seines Auslandsdienstes als Pastor deutscher Gemeinden in Brasilien (1921–1929) mitgebracht hatte.

Der Täuschung Hitlers, der sich als Christ ausgab und mit biblischem Vokabular hantierte, war Stellbrink wie viele andere erlegen. In einem längeren Prozess erwies sich für Stellbrink die Vorstellung einer fruchtbaren Symbiose zwischen Christentum und Nationalsozialismus als Illusion. Der mit einem Mantel verhängte Kruzifixus in der Vorwerker Friedhofskapelle bei der Beerdigung einer Lübecker Nazigröße war für ihn das Fanal eines Christus-Hasses, den er in seiner Palmarum-Predigt 1942 nach dem verheerenden Bombenangriff auf Lübeck mit dem Ausruf anprangerte: „Gott hat mit mächtiger Sprache geredet – die Lübecker werden wieder lernen zu beten“. Diese Predigt führte zu seiner Verhaftung durch die Geheime Staatspolizei, der die Verhaftung der drei katholischen Kapläne folgte. Mit ihnen wurden 17 Mitglieder der katholischen Gemeinde und ein evangelischer Christ in Lübeck angeklagt. Diese wurden im Prozess überwiegend zu Haftstrafen verurteilt, die – bis auf zwei Fälle – durch die Untersuchungshaft abgegolten waren.

Der Täuschung Hitlers, der sich als Christ ausgab und mit biblischem Vokabular hantierte, war Stellbrink wie viele andere erlegen. In einem längeren Prozess erwies sich für Stellbrink die Vorstellung einer fruchtbaren Symbiose zwischen Christentum und Nationalsozialismus als Illusion. Der mit einem Mantel verhängte Kruzifixus in der Vorwerker Friedhofskapelle bei der Beerdigung einer Lübecker Nazigröße war für ihn das Fanal eines Christus-Hasses, den er in seiner Palmarum-Predigt 1942 nach dem verheerenden Bombenangriff auf Lübeck mit dem Ausruf anprangerte: „Gott hat mit mächtiger Sprache geredet – die Lübecker werden wieder lernen zu beten“. Diese Predigt führte zu seiner Verhaftung durch die Geheime Staatspolizei, der die Verhaftung der drei katholischen Kapläne folgte. Mit ihnen wurden 17 Mitglieder der katholischen Gemeinde und ein evangelischer Christ in Lübeck angeklagt. Diese wurden im Prozess überwiegend zu Haftstrafen verurteilt, die – bis auf zwei Fälle – durch die Untersuchungshaft abgegolten waren.

Mit der wachsenden Einsicht in den wahren Charakter des Nationalsozialismus ging für Stellbrink einher die Annäherung an die drei katholischen Kapläne und an die Familie von de Berg, die eine zentrale Rolle in der katholischen Gemeinde Lübecks spielte. Stellbrinks in der Erziehung angelegter Antikatholizismus wich einer zunehmenden Offenheit. In dieser freundschaftlichen Verbindung wuchs die Einsicht in die Bedeutung der Predigten des Bischofs von Münster, Graf von Galen, sie enthüllten unwiderlegbar den verbrecherischen und menschenverachtenden Charakter der Naziherrschaft. Es kam zur gemeinschaftlichen Vervielfältigung und Verbreitung dieser Predigten. Darin ist die eigentliche Ursache für Verhaftung, Prozess und Todesurteil zu sehen.

Stellbrink stand wie viele andere evangelische Theologen vor 1933 in einer Tradition, die eine antikatholische und antijüdische Haltung verband, die „Gegen Rom und Juda!“ zu ihrer Devise gemacht hatte, denn beide wurden als deutschfeindlich und fremd für das „deutsche Wesen“ empfunden. Parallel zu seinem antikatholischen Affekt schwand auch seine antijüdische Einstellung. Pastor Karl Friedrich Stellbrink ist also einen langen Weg gegangen, der aus dieser deutsch-nationalen und dann nationalsozialistischen Überzeugung, aus einer Ablehnung der katholischen Kirche und des Judentums zu den Überzeugungen führte, die ihn in seiner letzten Lebensphase bestimmten und die ursächlich wurden für seine Verurteilung.

Die katholischen Geistlichen

![]() Ganz anders als der Lebensweg Stellbrinks verlief derjenige der drei katholischen Priester. Von ihnen gibt es kein Dokument, das belegen könnte, sie hätten jemals mit dem Nationalsozialismus sympathisiert. Dies hängt mit ihrem Alter und vor allem mit ihren Prägungen in einem katholischen Milieu zusammen, in dem nationalistische und völkisch-vaterländische Parolen bedeutend weniger Nährboden fanden als in einem protestantischen Umfeld. Während die katholischen Geistlichen noch Kinder waren, nahm Stellbrink, Jahrgang 1894, am Ersten Weltkrieg teil. Das als Demütigung empfundene Ende dieses Krieges und die politische wie wirtschaftliche Verworrenheit förderten seine Aufnahmebereitschaft für die nationalsozialistische Ideologie.

Ganz anders als der Lebensweg Stellbrinks verlief derjenige der drei katholischen Priester. Von ihnen gibt es kein Dokument, das belegen könnte, sie hätten jemals mit dem Nationalsozialismus sympathisiert. Dies hängt mit ihrem Alter und vor allem mit ihren Prägungen in einem katholischen Milieu zusammen, in dem nationalistische und völkisch-vaterländische Parolen bedeutend weniger Nährboden fanden als in einem protestantischen Umfeld. Während die katholischen Geistlichen noch Kinder waren, nahm Stellbrink, Jahrgang 1894, am Ersten Weltkrieg teil. Das als Demütigung empfundene Ende dieses Krieges und die politische wie wirtschaftliche Verworrenheit förderten seine Aufnahmebereitschaft für die nationalsozialistische Ideologie.

Die regimekritischen Aktivitäten der Geistlichen wie das Vervielfältigen und Verteilen von Flugschriften oder das Weitergeben von Nachrichten sogenannter Feindsender fand z. T. ohne Wissen ihres vorgesetzten Dechanten Albert Bültel statt. Doch schon was er erfuhr, erfüllte ihn mit großer Sorge. Bültel war kein Nationalsozialist, aber ein Mann der Ordnung und eine vorsichtige Natur. Nach seinem Kirchenverständnis kam es Priestern – zumal untergeordneten – keineswegs zu, staatliche Stellen zu kritisieren. Wohl half er im Verschwiegenen, so z.B. dem inhaftierten Sozialdemokraten Julius Leber, aber das „unvorsichtige“ Treiben seiner jungen Geistlichen entsetzte ihn, nachdem er davon in vollem Ausmaß erfahren hatte. Er war zutiefst bestürzt, dass es zu Verhaftung, Prozess und Verurteilung kam. Bültel hat sich von diesen Ereignissen nie wieder seelisch erholt.

In der Haltung des Dechanten spiegelte sich die Einstellung der zuständigen hierarchischen Spitze, die wohl seelsorgerlichen Beistand gab und insgeheim intervenierte, sich aber nicht in der Öffentlichkeit für die Geistlichen einsetzte; das Bewusstsein der schwachen Stellung der katholischen Kirche in Lübeck mag dabei eine Rolle gespielt haben. Pastor Stellbrink dagegen hatte von seiner deutsch-christlichen, regimetreuen Kirchenleitung überhaupt keine Hilfe zu erwarten, er wurde sofort nach seiner Verhaftung als „Volksverräter“ fallen gelassen. Seine Rehabilitierung durch die Evangelische Kirche erfolgte in einem langen Prozess, der 1993 seinen Abschluss in einer Erklärung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche fand. Im gleichen Jahr erwirkte die Kirchenleitung die juristische Aufhebung des Todesurteils gegen Pastor Stellbrink.

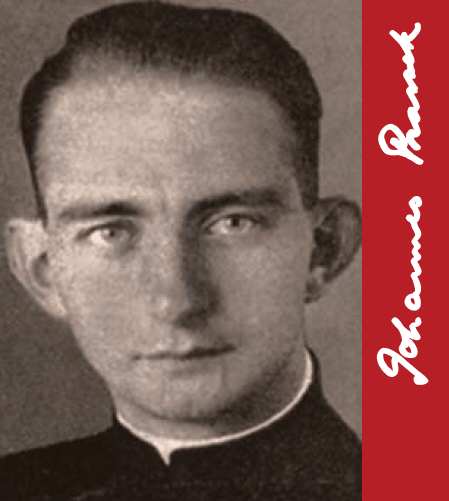

Johannes Prassek

![]() Prassek war Erster Kaplan in der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde – und der dienstälteste unter den drei jungen Geistlichen. Der 1911 in Hamburg-Barmbek geborene Prassek erwies sich schon während seiner Ausbildung an der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt/Main und am Priesterseminar in Osnabrück als ein eigenständiger Kopf, was sich bei ihm mit tiefer Frömmigkeit und großer Liebe zur Kirche verband. Die Priesterweihe 1937 machte ihn nach eigenen Worten zum „glücklichsten Menschen der Welt“. Er werde aber, so seine Einschätzung, noch viel zu leiden haben.

Prassek war Erster Kaplan in der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde – und der dienstälteste unter den drei jungen Geistlichen. Der 1911 in Hamburg-Barmbek geborene Prassek erwies sich schon während seiner Ausbildung an der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt/Main und am Priesterseminar in Osnabrück als ein eigenständiger Kopf, was sich bei ihm mit tiefer Frömmigkeit und großer Liebe zur Kirche verband. Die Priesterweihe 1937 machte ihn nach eigenen Worten zum „glücklichsten Menschen der Welt“. Er werde aber, so seine Einschätzung, noch viel zu leiden haben.

Über Wittenburg in Mecklenburg kam er 1939 in die Lübecker Herz-Jesu-Pfarrei. Hier gewann der Priester, in dessen Wesen sich religiöser Ernst, menschliche Offenheit, Lebensfreude, Hilfsbereitschaft und Humor verbanden, schnell viele Sympathien. Aktuelle Ereignisse sprach er unerschrocken an. In Religionsstunden und in Gesprächskreisen nahm er deutlich zur staatlich organisierten Ermordung geistig und körperlich Kranker Stellung, aber auch zur unmenschlichen Behandlung von Zivilisten in den besetzten Gebieten. In Predigten setzte er sich kritisch mit der NS-Weltanschauung auseinander. Wohlmeinende warnten ihn immer wieder nach der Messe vor so viel Offenheit. „Aber einer muss die Wahrheit doch sagen!“ hielt er dagegen. Zudem lernte er wie auch die anderen Seminaristen Polnisch, um Seelsorge für polnische Katholiken im Bistum in deren Muttersprache zu leisten. Dieses Wissen nutze er später, um im Verborgenen polnische Zwangsarbeiter seelsorgerlich zu betreuen, was streng untersagt war. Junge polnische Frauen und Männer, die sich in Deutschland kennen und lieben gelernt hatten, ermutigte er, sich vor Gott als Ehepaar zu verstehen und so zu leben – auch ohne Trauung, denn trauen durfte er sie nicht. Unmittelbar nach Kriegsende kam es so zu vielen Trauungen polnischer Paare in der Herz-Jesu-Kirche. Im Gedächtnis der Gemeinde blieb Prassek als ein Priester mit starker Ausstrahlung.

Über Wittenburg in Mecklenburg kam er 1939 in die Lübecker Herz-Jesu-Pfarrei. Hier gewann der Priester, in dessen Wesen sich religiöser Ernst, menschliche Offenheit, Lebensfreude, Hilfsbereitschaft und Humor verbanden, schnell viele Sympathien. Aktuelle Ereignisse sprach er unerschrocken an. In Religionsstunden und in Gesprächskreisen nahm er deutlich zur staatlich organisierten Ermordung geistig und körperlich Kranker Stellung, aber auch zur unmenschlichen Behandlung von Zivilisten in den besetzten Gebieten. In Predigten setzte er sich kritisch mit der NS-Weltanschauung auseinander. Wohlmeinende warnten ihn immer wieder nach der Messe vor so viel Offenheit. „Aber einer muss die Wahrheit doch sagen!“ hielt er dagegen. Zudem lernte er wie auch die anderen Seminaristen Polnisch, um Seelsorge für polnische Katholiken im Bistum in deren Muttersprache zu leisten. Dieses Wissen nutze er später, um im Verborgenen polnische Zwangsarbeiter seelsorgerlich zu betreuen, was streng untersagt war. Junge polnische Frauen und Männer, die sich in Deutschland kennen und lieben gelernt hatten, ermutigte er, sich vor Gott als Ehepaar zu verstehen und so zu leben – auch ohne Trauung, denn trauen durfte er sie nicht. Unmittelbar nach Kriegsende kam es so zu vielen Trauungen polnischer Paare in der Herz-Jesu-Kirche. Im Gedächtnis der Gemeinde blieb Prassek als ein Priester mit starker Ausstrahlung.

Hermann Lange

![]() War Johannes Prassek ein freier Prediger ohne Manuskript-Bindung, wurde Hermann Lange unter den Lübecker Katholiken bekannt für seine systematischen, schriftlich ausgefeilten Predigten. An ihm bemerkten die Zuhörer schnell die pädagogische Leidenschaft.

War Johannes Prassek ein freier Prediger ohne Manuskript-Bindung, wurde Hermann Lange unter den Lübecker Katholiken bekannt für seine systematischen, schriftlich ausgefeilten Predigten. An ihm bemerkten die Zuhörer schnell die pädagogische Leidenschaft.

Lange, 1912 im ostfriesischen Leer geboren, hatte in seinem Onkel Hermann Lange, Domdechant in Osnabrück, ein prägendes Vorbild, auch im Blick auf die Berufswahl. Früh trat er in den „Bund Neudeutschland“ (ND) ein. Der ND war eine katholische Jugendorganisation für Gymnasiasten und Studenten, die sich als Brücke zwischen Kirche und Intellektuellen verstand. Der ND strebte eine Erneuerung Deutschlands aus christlichem Geist an. Schon als Schüler wurde Lange der Leiter der Leerer Gruppe. Als Primaner und Student begeisterte er sich für den Religionsphilosophen Romano Guardini und die von ihm inspirierte liturgische Erneuerungsbewegung, die schon in den 20er Jahren manche Reformen des späteren Zweiten Vatikanischen Konzils antizipierte.

Lange, 1912 im ostfriesischen Leer geboren, hatte in seinem Onkel Hermann Lange, Domdechant in Osnabrück, ein prägendes Vorbild, auch im Blick auf die Berufswahl. Früh trat er in den „Bund Neudeutschland“ (ND) ein. Der ND war eine katholische Jugendorganisation für Gymnasiasten und Studenten, die sich als Brücke zwischen Kirche und Intellektuellen verstand. Der ND strebte eine Erneuerung Deutschlands aus christlichem Geist an. Schon als Schüler wurde Lange der Leiter der Leerer Gruppe. Als Primaner und Student begeisterte er sich für den Religionsphilosophen Romano Guardini und die von ihm inspirierte liturgische Erneuerungsbewegung, die schon in den 20er Jahren manche Reformen des späteren Zweiten Vatikanischen Konzils antizipierte.

Lange war ein gründlich nachdenkender und nicht nur in theologischen Fragen hoch gebildeter Mann. Neben der Eucharistie war die Verkündigung des Wortes Gottes zentral für sein Verständnis des priesterlichen Auftrags, darin war er dem Anliegen der reformatorischen Kirchen nahe. Die Ideologie des Nationalsozialismus lehnte er strikt ab. Da er den Krieg als ein Wesenselement dieser Ideologie erkannte, scheute er sich im Gespräch mit einem kritischen jungen Soldaten nicht, die Teilnahme am Krieg als im Grunde unvereinbar mit dem christlichen Glauben zu verurteilen. Damit ging er weit über die offizielle Haltung der damaligen Kirche hinaus. Diese Verwerfung des Krieges zeigt die Konsequenz und Radikalität seines Denkens.

Eduard Müller

![]() Bei einer Gestapo-Vernehmung sagte er selber, er sei „eigentlich unpolitisch“. Aber was heißt schon „unpolitisch“ in einem totalitären Regime? Ähnlich wie Prassek hatte er nach seiner Priesterweihe im Jahre 1940 eine dunkle Ahnung: er werde bestimmt noch einmal Bekanntschaft mit einem KZ machen.

Bei einer Gestapo-Vernehmung sagte er selber, er sei „eigentlich unpolitisch“. Aber was heißt schon „unpolitisch“ in einem totalitären Regime? Ähnlich wie Prassek hatte er nach seiner Priesterweihe im Jahre 1940 eine dunkle Ahnung: er werde bestimmt noch einmal Bekanntschaft mit einem KZ machen.

In Neumünster 1911 als das jüngste von sieben Kindern geboren, erlebte er eine karge Jugend. Der Vater verließ die Familie und zahlte nur gelegentlich Alimente, die gläubige Mutter schlug sich als Stundenhilfe und Waschfrau durch. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine Tischlerlehre. Schon da spürte er den Wunsch, Priester zu werden. Seine Begabung wurde von seiner früheren Lehrerin und dem Pfarrer erkannt. Sie gaben ihm Privatstunden und organisierten finanzielle Unterstützung durch katholische Gönner. In dem Spätberufenenheim St. Clemens bei Driburg, das ihn zum Abitur führte, fühlte er sich gedemütigt von dem Gefühl, mittellos und von anderen abhängig zu sein, aber er ging seinen Weg. 1935 machte er Abitur und studierte Theologie. Wenige Wochen nach der Priesterweihe bekam er seine erste Stelle in Lü̈beck.

In Neumünster 1911 als das jüngste von sieben Kindern geboren, erlebte er eine karge Jugend. Der Vater verließ die Familie und zahlte nur gelegentlich Alimente, die gläubige Mutter schlug sich als Stundenhilfe und Waschfrau durch. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine Tischlerlehre. Schon da spürte er den Wunsch, Priester zu werden. Seine Begabung wurde von seiner früheren Lehrerin und dem Pfarrer erkannt. Sie gaben ihm Privatstunden und organisierten finanzielle Unterstützung durch katholische Gönner. In dem Spätberufenenheim St. Clemens bei Driburg, das ihn zum Abitur führte, fühlte er sich gedemütigt von dem Gefühl, mittellos und von anderen abhängig zu sein, aber er ging seinen Weg. 1935 machte er Abitur und studierte Theologie. Wenige Wochen nach der Priesterweihe bekam er seine erste Stelle in Lü̈beck.

Hier betreute er den Jungen-Kreis ab 10 Jahren und den Gesellenkreis. Seine Jugendarbeit war so erfolgreich, dass ihn die Lübecker Führung der Hitler-Jugend (HJ) zu sich hinüberzuziehen suchte, wobei sie auf Granit biss. Müller profilierte seine Arbeit im bewussten Kontra: Seine Ausflüge am Sonntagvormittag nach der Messe in die Umgebung bildeten eine direkte Konkurrenz zu den HJ-Aktivitäten. Seine freundliche und unautoritäre Art war auch ein Gegensatz zum Führerstil der Hitlerjugend. Die Jugendlichen liebten ihn geradezu. Beliebt war er auch unter Handwerkern und Arbeitern, zumal er gern mit anpackte, wenn Hilfe nötig war.

Er beteiligte sich u. a. an der Vervielfältigung regimekritischer Schriften und ließ bei den Gesellenabenden kritisch über das NS-Regime diskutieren. Müller verlor seine Sanftmut auch nicht in den Fängen der NS-Justiz. Der Mitgefangene und Zellennachbar Stephan Pfürtner schreibt: „Seine stillen, sanften Augen werde ich wohl nie vergessen: Wie sie mir in der Frühe ‚Guten Morgen‘ und abends einen Gute-Nacht-Gruß zublinzelten. Es schien mir, als ob er keiner Fliege etwas zuleide tun könne.“ Eduard Müllers kurzes Priesterleben war in sich ein entschiedener Widerspruch zur herrschenden Ideologie der Unbarmherzigkeit, des Hasses und der Gewalt.

Weitere Informationen können Sie diesem Faltblatt zu den vier Lübecker Märtyrern oder der Website der Erzbischöflichen Stiftung Lübecker Märtyrer unter www.luebeckermaertyrer.de entnehmen.